魔王・信長の実像 ─兄弟・家臣たちとの狭間で苦悩─

名古屋の歴史と文化を 訪ねる旅③

■稲生の戦い ─ついに骨肉の争いが勃発!! 織田家が二分した─

内憂外患に苦悩する信長。ついに弟・信勝と戦場で激突することとなる……。味方する者、敵対する者。いずれも家臣であり、織田家は真っ二つに分かれ争った。

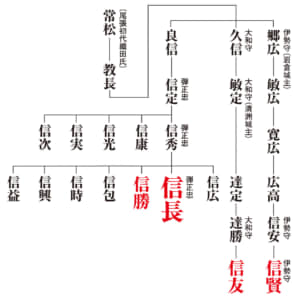

【織田氏略系図】

織田氏の出自は越前国丹生郡織田荘とされている。越前守護の斯波氏に仕えた。斯波氏が尾張守護を兼任するようになると、織田氏も尾張へ。応仁の乱で斯波氏の権力が失墜すると、織田一族のそれぞれの家が勢力を拡大していった。

周辺勢力が混沌とする中

家督争いでも苦しむ信長…

天文21年(1552)3月に信長の父・信秀が急死すると、形式的には嫡男の信長が家督を継ぐことになった。しかし、末森城の実弟・信勝にも家督を継ぐ資格はあり、信長の家督は絶対的なものであったわけではない。信勝には柴田勝家(しばたかついえ)らの家老もつけられており、信長の家督が奪われる可能性すらあったのである。

末森城古絵図中央に本丸、その西に二ノ丸が見える。本丸の北に半月形の三日月堀(丸馬出)が見える。末森城には、信秀、土田御前、信勝、信包、秀孝、お市の方、お犬の方らがともに過ごしたと伝えられている。名古屋蓬左文庫所蔵

末森城跡の碑現在、本丸は駐車場。ニノ丸には大学が立つ。当時の規模の大きさがうかがえる。

城山八幡宮城跡に立つ城山八幡宮の社殿。昭和11年に現在の場所に遷座されたという。

柴田勝家 肖像画歴代の信長家臣のなかでも忠臣として、そして重臣として活躍した勝家だが、稲生合戦では信長の敵として戦った。『国史画帖大和桜』福井市立郷土歴史博物館所蔵

天文23年、信長と対立していた清洲城の下四郡守護代・織田信友(彦五郎)が、尾張守護・斯波義統(しばよしむね)を謀殺した。このため、義統の子・義銀(よしかね)が信長を頼って那古野城に逃れてくると、信長は義銀を守護として擁立する。翌弘治元年(1555)4月、信友は信長の叔父にあたる信光(のぶみつ)を味方に引き込もうとしたが失敗し、逆に信光によって清洲城を奪われた。この直後、信長自らが清洲城に入り、那古野城を信光に与えている。しかし、信光はほどなく暗殺された。事件の真相は闇であるが、信長が暗躍していた可能性は高い。

弘治2年4月には、信長の岳父にあたる斎藤道三(さいとうどうさん)が長良川(ながらがわ)の戦いで敗死し、道三の子・義龍(よしたつ)は信長との全面対決に踏み切った。このとき義龍は、尾張上四郡守護代・織田信賢(のぶかた)とも通じており、信長に圧力をかけてきたのである。

守山城跡織田一族にとって、重要な城であった守山城。徳川家康の祖父・松平清康が不慮の死を遂げた場所としても知られる。